紙の博物館で開催されておりました、紙布の作品展は 6月4日をもって無事閉幕いたしました。

6月4日をもって無事閉幕いたしました。

桜井先生の作品を心待ちにしていらした方々には、紙布の素晴らしさにさぞ感動されたことと思います。5月に展示品の入れ替えがあり2期に分かれての展示でしたので、本当に楽しませていただきました。

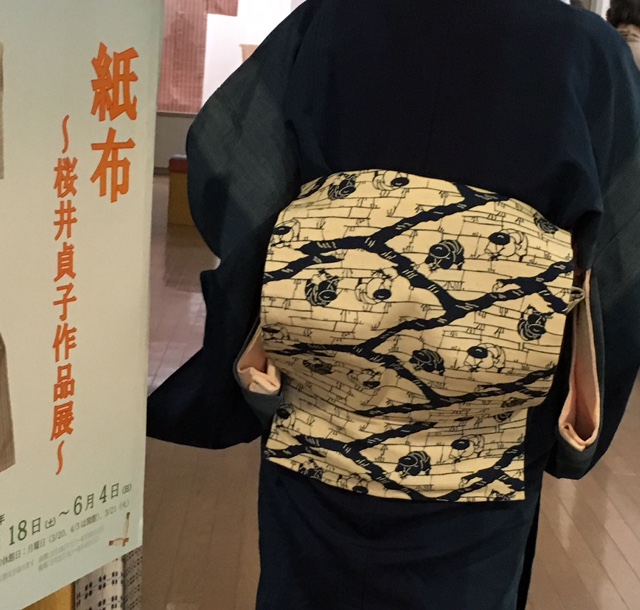

また、初日にお召になっていた織られたお着物も素晴らしかったですが、5月に館内で行われた実演会でお召になられていた、こちらも先生が撚って織られた絹紙布の帯もとても素敵な柄です。

田植えの柄の帯です。豊作を願う思いが込められているのでしょうか。

背後のポーズをリクエストをお願いしてしまい、レンズにおさめさせていただきました。 どれも素晴らしく先生の全ての作品をご紹介したいのですが、大変迷いましたが今回は何点かご紹介いたします。

どれも素晴らしく先生の全ての作品をご紹介したいのですが、大変迷いましたが今回は何点かご紹介いたします。

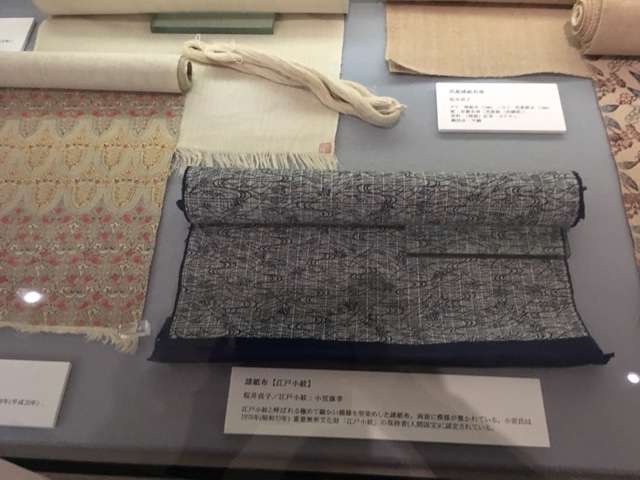

【諸紙布~江戸小紋】

江戸小紋と呼ばれる両面に極めて細かい模様を型染めした タテ糸・和紙×ヨコ糸・和紙の諸紙布(もろしふ)の作品です。

小宮康孝先生は重要無形文化財「江戸小紋」の保持者・人間国宝に認定されておられます。

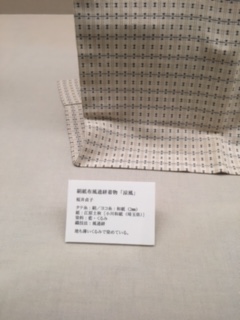

【絹紙布~涼風】

タテ糸・絹×ヨコ糸和紙の絹紙布風通絣着物で、染料は藍とくるみで染色された作品です。

【絹紙布~正氣の詩】

タテ糸・絹×ヨコ糸・和紙の絹紙布風通絣紅梅織着物で、染料は藍で染色され、模様の部分は絹のみ、紺の部分に絹と紙で織られた作品です。

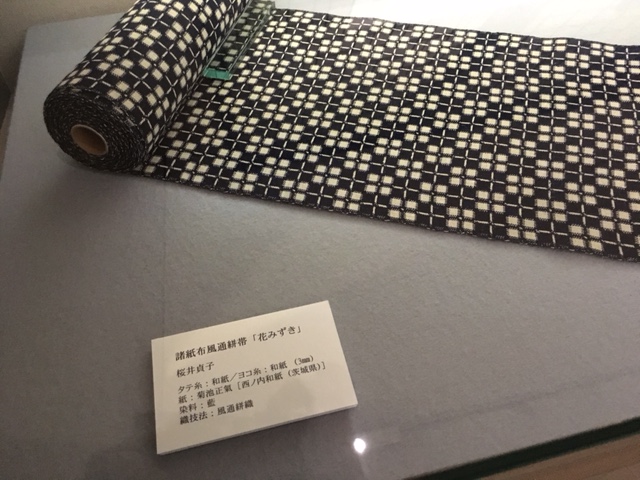

【諸紙布~花みずき】

タテ糸・和紙×ヨコ糸和紙の諸紙布風通絣帯で染料は藍で染色された作品です。

5月13日は紙布制作実演会が行なわれました。菊池先生の和紙の漉きから、桜井先生の紙布に至るまで様々なお話を聞かせてくださいました。そして、紙糸つくりを妹尾直子さんの実演を交えての紹介など、普段は目にすることのできない2時間に及ぶ貴重な会でした。

紙の博物館に出展された桜井先生の40年以上に渡る紙布の普及活動の集大成である作品をひとめ見ようと、遠方からも多くの方々が足を運び、また海外からもいらしてました。

私も先生の活動に感動をおぼえ、また紙布に魅了され、手織りではないけれど、この紙布を広く知ってもらう為には経済活動に繋がり雇用を生まなければと、私にできる形で日々取り組んでまいりました。

「Sifuあだちや」の更なる進化のなかでまたあらたに加わったものがございます。

それは、和紙の紐です。

4月に東京都立産業技術研究センターのご協力のもと、生産可能な8錘と16錘の組紐を編むことができました。

堅牢度・引張り強度も同様機関:東京都立産業技術研究センターにて検査を依頼し数値も検出していただきました。

しかし、その数値が一体何を表すものなのかが今ひとつわからないので、ひとつ、ひとつ検証していくことにいたしました。

生活の中で利用できないと意味がないので、先ずは穴のサイズも丁度よかったので16錘のウコンの組紐を使って工場長の毎日通勤に履く靴紐としてしばらく使用してもらうことにしました。

運動選手が履く靴とは違うので、負荷のかかり方は実用的な検証に繋がるかどうかは未確認ですが、とりあえず、毎日履いているので、試してもらいましょう。

綿糸より和紙糸の方が軽量なのですが、感覚的にその違いまでは感じ取ることができるかどうか微妙ですが、できたら、その靴をはいた状態で長距離を走る検証もしてみたいですね。

前回のブログの書き込みから3ヶ月もの月日が流れました。

この期間にも紙布にかかわる様々な出来事はありましたが、悲しく残念なこともありました。

紙布がご縁で私と同じ病気と闘いながら、紙布を製作し続けていた方の訃報が届きました。

「Sifuあだちやが生み出すアイデアがすぐ形となって実行されすごいなぁ。これからもお体の調子をご相談なさり素敵な作品をどんどん作って下さい」

と私を気遣ってくださりながら、先日お手紙をくださったばかりの方でした。彼女は素晴らしい紙布の作品を残されました。

私はこの訃報を知った翌早朝、農園へ続く道をひとり歩きました。

何とも言えない様々な思いが込み上げて、家族や身内の顔が脳裏に浮かんできたのです。いつの間にか歩く速度も早くなり、目頭が熱くなるのを感じたその時足を運ぶのを止め立ち止まりこぼれ落ちるものを押し止めようと空を見上げました。

その視線の先に、農園を取り囲むように「立葵」が空に向かって咲並んでいました。

葵は高く伸びた茎に花をつけたことにちなみ、大望・豊かな実り・気高く威厳に満ちた美が花言葉とされております。そのことから、子供の未来の成長を願い「葵」が名付けにおいてもよく使われるのです。

「そうだよね。」「まだまだこれからだよね。」凛とした立葵を見上げながら、紙布の仕合わせを更にのばして成長させていくことを誓い、また農園へとつづく道を歩き始めました。

「 いまだ生を知らず、いずくんぞ死を知らん」

いまだせいをしらず、いずくんぞしをしらん

生を受けた時から、いつかは必ず死ということを体験しなくてはならないのです。死とは何か、しかし、いくら考えても、なぜ、私が生まれたのかとの問いと同じくらい知り得るのは難しいことでしょう。

しかし、それは、与えられた「生」を大切にし、精一杯いきてこそ、生きる意味、使命が明確となり、私の生と死の意味がわかるのかもしれません。

今日この言葉が私の心に響いた論語です。

takako.n

尊敬の念とともに、心からのご冥福をお祈りいたします