毎朝、農園への水やりが日課となる季節となり、育てる野菜達もこの時期の成長はとても早く、続々と収穫を迎えております。

とうもろこしは、頭のヒゲ部分が茶色になってくると、採り頃となりますが、もう少しでしょうか・・。中にイモムシが入りやすくピンセットでとり除くなどして、手間がかかります。「Sifuあだちや」の商品にもとうもろこしを自然由来のコーティングとして使用しており、この様に農園でも自身で育てていると、手間も楽しみに変わるのです。

トマト、ナス、ピーマン、ミニトマトもまもなく収穫を迎えますが、先日の土曜日に「Sifuあだちや」の商品撮影を会社のスタッフ達と終えたあと、皆で農園に行きジャガイモ堀をしました。他の野菜も収穫し皆で分けて持ち帰ってもらったのですが、とうもろこしの収穫時期にはBBQをやりたいなどと、勝手に盛り上がっていました。(笑)

会社のスタッフ皆で、私の農園へ行ったのは初めてだったのでいつもとは違う空間でのやりとりで、何かホッコリしたような気持ちになりました。

さて、ここから少しメニサイドのHPで触れた不思議な繋がりについてお話をさせていただきますが・・

先月の5月26日~27日に開催された、G7伊勢志摩サミットが無事閉幕いたしましたが、弊社は各国要人とその関係者むけのお土産をいれるバッグを製作いたしました。

それは、「昇龍道」とプリントを入れた布の手提げでした。

昇龍道とは、字の如く龍が昇る時にできる道の事です。古くから縁起の良い例えとして使われておりました。中部北陸9県(富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県)を日本のまん中にある龍に見立てた「昇龍道ルート」として日本国が認定した国内にある7つの広域観光周遊ルートのひとつでもあるのです。

「Sifuあだちや」の誕生に深く関わって頂いている丸安ニットの伊藤社長からの依頼により「昇龍道」の手提げ袋製作を手掛けることとなったのでした。伊藤社長は、中部北陸圏の知名度向上への貢献に尽力されている方でもあり、そのような経緯もあり弊社にお話を頂きました。

私は、伊藤社長との打ち合わせの時恥ずかしながら、初めて「昇龍道」のルートのことを知りました。しかし、話を聞くうちにその「昇龍道」について思いあたる節に気がついたのでした。

2014年11月、その当時私は抗がん剤治療の為に療養をしており、多分その時期は6回目が終わり、7回目の投与の直前でした。

私は、療養の身ではありましたが紙布を学ぶ為にも和紙の産地でもある岐阜県美濃市へ訪れたいと思い、そこの地を含むバスの旅に仲の良い女友達3人で出発したのです。東京~静岡県の富士山の前を過ぎ愛知県名古屋から香嵐渓~岐阜県美濃市~飛騨高山~白川郷~長野県~群馬県・埼玉県~東京のルートでした。

この事を伊藤社長に話をすると、 それだよ!!1年半前にもう昇龍道を通っていたんだよ。だから、「昇龍道の手提げ」の製作に関わるのは必然的な事なんだと聞かされたのです。

こと、とは自分の気づかないうちに始まっているのかも知れないと、私はここでまたひとつ、点が線になったような気がしました。

では、ここでまた「Sifuあだちや」の進行状況です。

美濃和紙のベルト(織テープ)への草木染の試作がおわりました.織り工場からは出来栄えが100%満足ではないと聞きましたが、それが反って和紙の風合いがよくでる結果となり、私達社内の人間は、満足の結果となりました。

勿論、全てにとはいきませんが、課題が新たなる産物を生むこともあるものです。

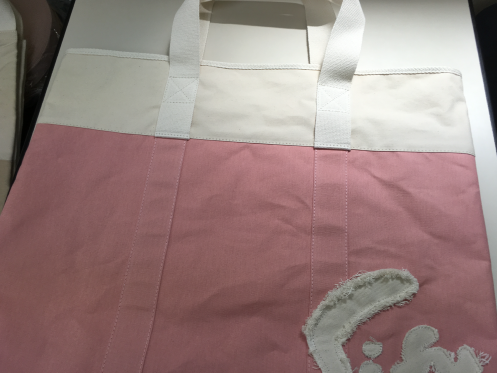

以前にブログでご紹介したデカトートの草木シリーズも、バイカラーなど組み合わせなどして更にアイテムも増やしていきました。

撮影会の裏話はまたの機会にご紹介することにして、

名古屋三越栄店さん6階のわしだがや特設会場にて6月8日~19日までテスト販売をいたしております。

その売り場のわしだがや店長さんはとてもエネルギッシュな店長さんで、出会うと良いことが起きるかも・・・・と、思わせてくれる人です。

「窮すれば変ず、変ずれば通ず」

きゅうすればへんず、へんずればつうず

物事はある極限まで達すれば、自然と変化が生まれます。そして新たな境地が開けるものです。

どんな事でも行き詰まったときは、閉塞感があり、将来が見えず不安に思えるかもしれません。しかし、そこであきらめてはいけません。行き詰まったときこそ、もうひとふんばり。そこを越えれば必ず変化が生まれ、窮地を脱することができるのです。

今日はこの言葉が私の心に響いた名言です。

takako.n